ある日、車を運転していた時のことです。いつも通っている道端にポツンと花がおいてありました。いえ、正確にいえばお供えしてあったといったほうがいいでしょう。気になって尋ねてみますと、ここは交通事故があった場所だと話してくれました。小さな子どもが車にはねられ即死するという傷ましい事故でした。その子の両親は、我が子のことが忘れられず、その日から毎日、欠かさず事故現場に花を供えているということでした。しかし、一ヶ月経ち、二ヶ月経つにつれ、人々はその事故のことも、花のことも忘れていきました。

事実、供えられる花も、一日おきが二日おき三日おきとなり、時たましか目につかなくなったのです。いつまでも悲しみばかりにひたっていられないというのでしょうか。それとも、無理に忘れようとしているのでしょうか。たしかに、私たちは、過去の悲しいことや嫌なことを忘れなければ、生きていくことができません。

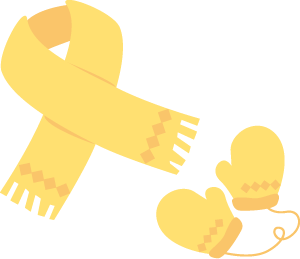

ところが、どうしても忘れられないことがあります。忘れていたつもりでも、突然思い出すのです。雪の降る日のことでした。ちっちゃなマフラーと手袋が、あの事故現場に供えられていたのです。それを見たとき、私は、電気に打たれたように、その場に立ちすくんでしまいました。

この寒さに、あの世の我が子がどんなに辛かろうと思って、両親はいてもたってもいられなかったのでしょう。親の気持ちを思って、私は思わず手をあわせました。死んだ子どもはいつまでも年をとらないといいます。これから先十年、二十年たち、親がとしをとっても、子どもはあの時の姿で思い出されるでしょう。

毎日のように起こる交通事故、私たちは、いつの間にか、事故は起こって当たり前と、不感症になっている気がします。

しかし、子を失った親の悲しみほど大きな悲しみはありません。他人の悲しみをそのまま自分の悲しみとして受けとめられる人間性を私たちは大切にしたいものです。